Unibibliothek: Innenräume

Wir betrachten Mosaike und Inschriften im Eingangsbereich der Universitätsbibliothek und stellen fest, dass Schrift Räume kommentieren und entstehen lassen kann.

Bodenmosaik in der Universitätsbibliothek (Universität Heidelberg)

Im Vorraum der UB stehen wir vor zwei prachtvollen Mosaiken, die hoch über unseren Köpfen an der zentralen Wand zwischen den Treppenaufgängen prangen. Von schlichten, dicht beblätterten Bäumen (ob sie wohl absichtlich an den Lebensbaum und die Bücherfrüchte von der Gebäudeaußenseite erinnern sollen?) und einem stilisierten Lorbeerkranz gerahmt, sieht man dort griechische Buchstaben stehen, die sich in ihrem satten Blau kontrastreich vom goldenen Grund abheben.

Die aufwändige, goldlastige Gestaltung dieser Inschriften irritiert: An unserem jetzigen Standpunkt befinden wir uns in einem zugigen Durchgangsbereich. Und durch diese Tür, die von den zwei Mosaiken gerahmt wird, gelangt man (wenn nicht gerade renoviert wird) in ein schlicht eingerichtetes Informationszentrum, das Studierende möglicherweise betreten, um Geld für die Münzschließfächer zu wechseln oder Wartezeit zu verbringen. Diese unauffälligen alltäglichen Vorgänge stehen in einem Gegensatz zu den Mosaiken, die doch Außergewöhnlichkeit demonstrieren.

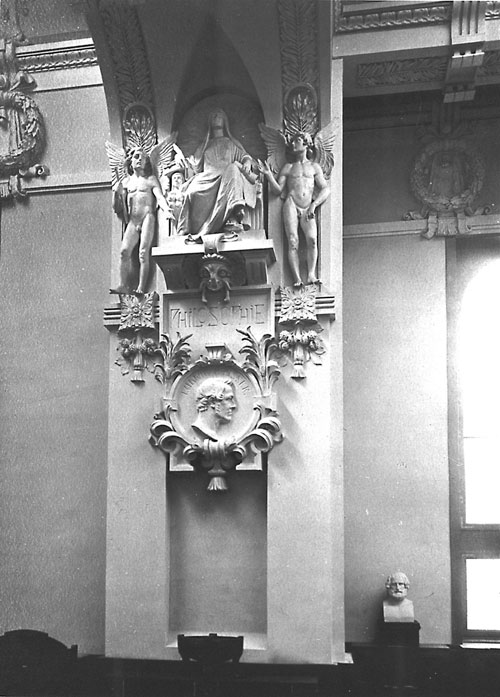

Um zu sehen, warum diese Wanddekorationen gerade hier angebracht wurden, müssen wir in der Geschichte des Gebäudes zurück gehen: Hinter dieser Wand befand sich ursprünglich das pulsierende Herz der Bibliothek. In der Konzeption des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren die Bücherbestände der UB nicht zur Selbstbedienung zugänglich. Die im hinteren Teil des Gebäudes angelegten Magazingeschosse wurden nur von Mitarbeitern betreten, die Studenten arbeiteten dann mit den angeforderten Büchern hier im Lesesaal. Der Raum war zwei Stockwerke hoch und an den Decken und Wänden mit Stuckdekorationen versehen.

Die Unterscheidung eines für die Öffentlichkeit zugänglichen, prunkvollen Teils der Bibliothek und eines simpel angelegten Bücherspeichers im hinteren Teil lässt sich noch immer im Grundriss des Gebäudes erkennen (hier der Plan von Josef Durm). Erst in den 1980er Jahren wurde im ursprünglichen Lesesaal ein Zwischenboden eingezogen, um nun auf zwei Etagen Serviceflächen anbieten zu können.

Auf den Mosaikinschriften steht übrigens links "Die Quelle der Weisheit fließt durch die Bücher". Dies soll in der Bibliothek von Alexandria gestanden haben. Rechts ist zu lesen: "Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig" (aus der Bibel, in der Übersetzung von Martin Luther: 2. Korinther, Vers 3,6 ).

Theoretischer Zusammenhang

Anfang des 20. Jahrhunderts war davon auszugehen, dass die gebildeten jungen Leute, die in der Universitätsbibliothek ein- und ausgingen, eine humanistische Schulbildung genossen und selbstverständlich auch Altgriechisch gelernt hatten. Die Mosaike wurden also auch in der Erwartung angebracht, dass sie gelesen und verstanden werden konnten. Heute gehört das Griechische längst nicht mehr zum verpflichtenden Lehrplan der weiterführenden Schulen. Viele von uns werden vor den Mosaiken in der Bibliothek stehen und die Buchstaben zwar als Griechisch erkennen, aber die verschriftlichten Sätze nicht lesen können. Damit wird uns eine Erfahrung möglich, die wir als lesekundige Erwachsene meist schon gar nicht mehr gewöhnt sind: eine Wirkung von Geschriebenem wahrzunehmen, ohne direkt auch seinen Inhalt zu verstehen.

In der Vergangenheit war diese Erfahrung für viele Menschen alltäglich. Der Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen interessiert sich deshalb besonders für non-typographische Gesellschaften – also solche Gesellschaften, in denen Geschriebenes noch nicht massenhaft verbreitet war und in denen sicherlich nur die Wenigsten überhaupt lesen konnten. Allein durch ihre optische Erscheinung teilen uns die Mosaike bereits mit, dass hier etwas Würdiges steht, dass im Raum dahinter etwas Wichtiges geschieht. Die Schrift wirkt durch ihre Präsenz.

Doch mehr noch: Schrift kann sogar dann wirkungsvoll sein, wenn sie nicht nur nicht gelesen wird, sondern vielleicht noch nicht einmal sinnlich wahrgenommen werden kann. Man stelle sich zum Beispiel ein verschließbares Medaillon vor, in dem man das Foto und eine Notiz oder einen Brief einer geliebten, vielleicht verstorbenen Person um den Hals trägt. Das Wissen um den handbeschriebenen Zettel im Inneren würde hier schon ausreichen, um unser Gefühl der Nähe zu steigern, selbst wenn wir das Amulett nicht jeden Tag von neuem öffnen. Ein anderes Beispiel wären die im Torah-Schrein aufbewahrten Schriftrollen in einer Synagoge. Sie werden zwar wöchentlich hervorgeholt, rezitiert und damit für die Gemeinde sicht- und hörbar. Die restliche Zeit über betont aber gerade ihre sichere Verwahrung im zentral positionierten, geschlossenen Torahschrein ihre Bedeutung.

Allein durch das Wissen um die Existenz des jeweiligen Schriftartefakts, entfaltet also insbesondere auch seine „restringierte“, d.h. eingeschränkte, Präsenz eine eigene Wirkung auf die Menschen, die mit ihm umgehen.

Weitere Bilder

- Gesamtansicht des historischen Lesesaals nach Osten. Photographie Ernst Gottmann, 1905 ("Gottmann'sche Tafel" Nr. 22) (UB Signatur: F 8711-6 Gross RES) https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/geschichte/GottmannscheTafel22.html

- Historischer Lesesaal: Ansicht der Nordwand mit Wandgruppe "Medizin" und östlicher Eingangstür. Photographie Ernst Gottmann, 1905 ("Gottmann'sche Tafel" Nr. 24) (UB Signatur: F 8711-6 Gross RES) https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/geschichte/GottmannscheTafel24.html

- Historischer Lesesaal: Wandgruppe "Philosophie" an der Nordwand. Photographie Ernst Gottmann, 1905 ("Gottmann'sche Tafel" Nr. 28) (UB Signatur: F 8711-6 Gross RES) https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/geschichte/GottmannscheTafel28.html

- Eingang zum historischen Lesesaal. Photographie Ernst Gottmann, 1905 ("Gottmann'sche Tafel" Nr. 21) (UB Signatur: F 8711-6 Gross RES) https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/geschichte/GottmannscheTafel21.html